Nouvelle exposition sur Marc Moret au Musée gruérien, à Bulle

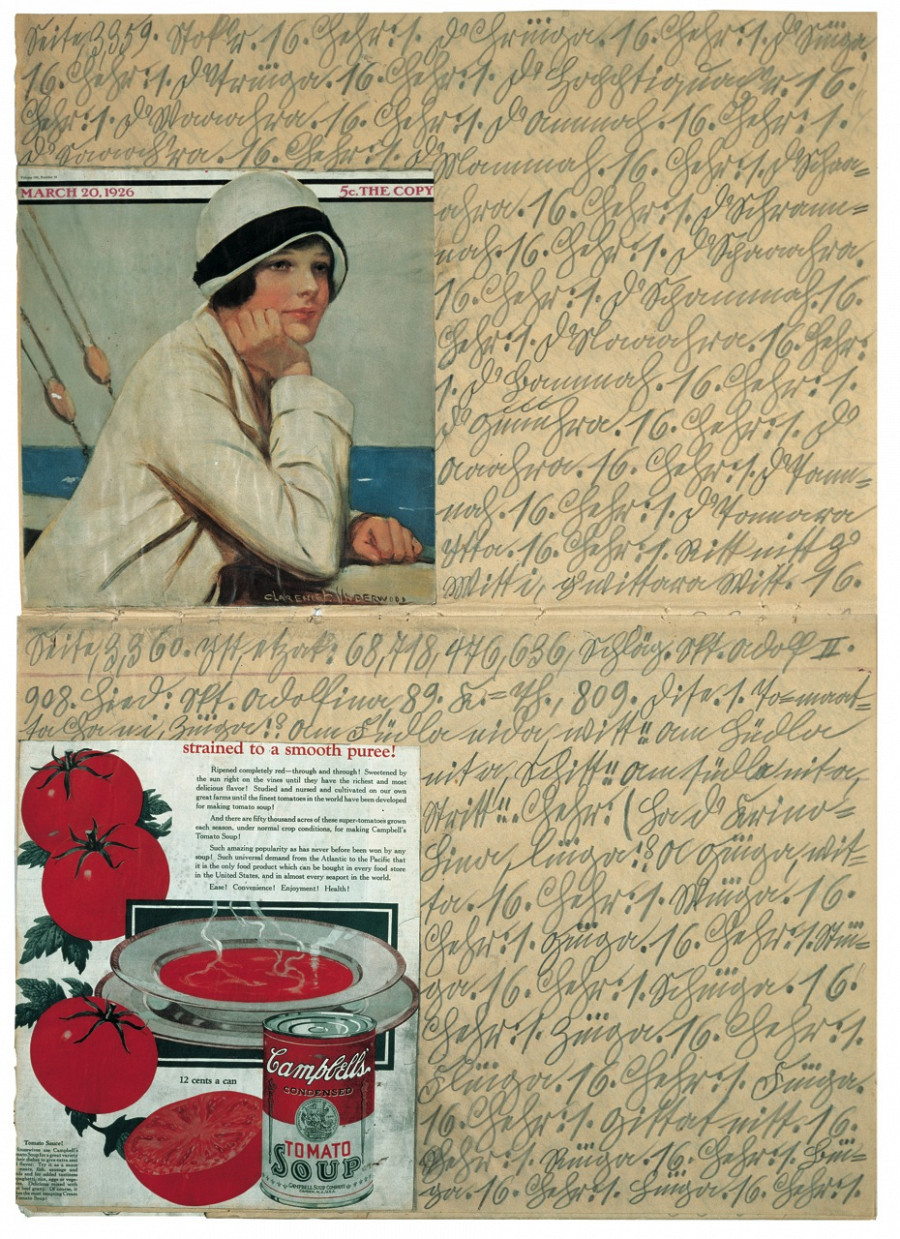

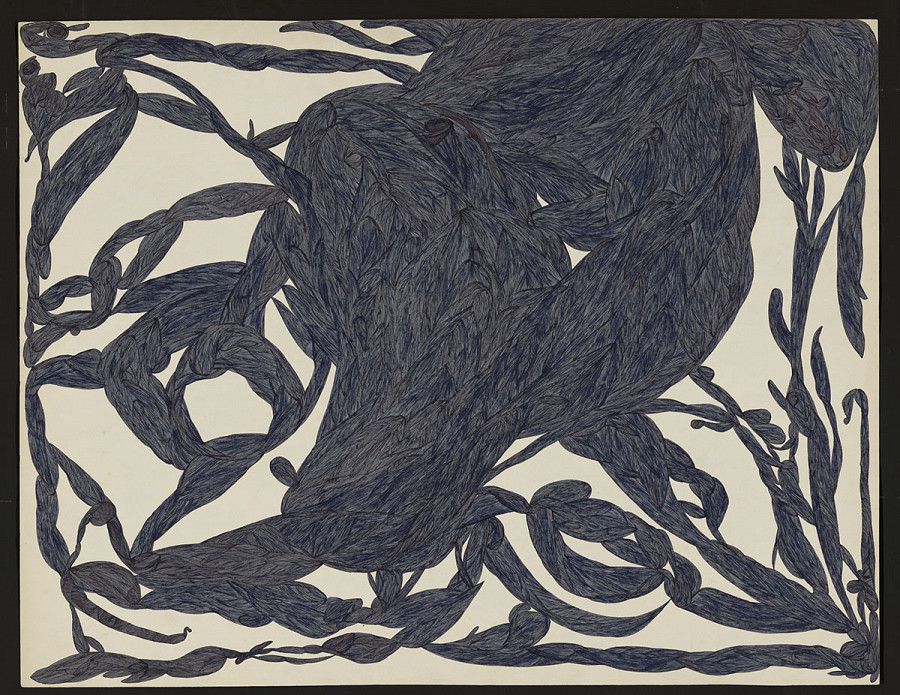

Marc Moret, Vuadens, 1999. Photo: Mario del Curto

Written by Lucienne Peiry in Le Carnet

4 octobre 2024

« Des forteresse contre l’angoisse »

Chaque jour, Marc Moret (1943-2021) monte au premier étage de sa ferme familiale où il vit seul, à Vuadens, en Gruyère. Il entre dans la pièce tapissée de ses peintures, où une vingtaine d’étranges hauts-reliefs sont au sol, reposant sur des matelas recouverts de draps blancs, tels des gisants. Le matin, il ouvre parfois les fenêtres pour laisser l’air et la lumière pénétrer dans l’espace ; le soir, il les referme et s’accroupit au chevet de ses oeuvres, se recueille dans le silence de la campagne et se met en contact avec ses défunts. Son rituel accompli, il quitte les lieux, ferme la porte sur laquelle il dessine une croix avec son index. Hormis quelques proches, personne ne connaît l’existence de ces oeuvres et de cette cérémonie intime.

**

C’est au coeur de la ferveur catholique propre au canton de Fribourg que Marc Moret passe son enfance, son adolescence et sa jeunesse. La présence religieuse est évidente dans le cercle familial ainsi que dans la communauté villageoise et se déploie dans les lieux de culte. Parmi les signes de dévotion, mis à part les peintures murales, les autels décorés et les innombrables ex-voto, les reliquaires et les gisants sont encore très fréquents dans les sanctuaires à cette époque précédant le Concile Vatican II. Marc Moret est marqué au plus profond de lui-même par l’ensemble de ces pratiques, de ces rituels et de ces croyances qui appartiennent à la mémoire collective. Selon un principe d’étrange filiation, il conçoit à partir de la cinquantaine, avec autant de liberté que d’opiniâtreté, les oeuvres les plus originales et les plus déconcertantes de sa production. Ces hauts et bas-reliefs présentent à maints égards des parentés avec les reliquaires et les gisants, ouvrages de moniales, tant quant au choix des matériaux et des conditions de création qu’à celui du rôle de l’oeuvre et des vertus qui lui sont attribuées.

Le « collage à Maman » ainsi que « le collage aux grands-pères » comportent des fonctions commémoratives essentielles. Le premier réunit des articles de mercerie ayant appartenu à la défunte (aiguilles, épingles, boutons, fermeture éclair, dentelle etc.) que Moret enchâsse dans sa composition et enfouit dans un magma de colle et de diverses autres matières. De même, dans la deuxième oeuvre, il introduit les structures métalliques des lits de ses aïeux, préalablement démantelées et sciées, auxquelles il ajoute la baïonnette de son père, ensevelissant le tout dans un épais mélang. Instituant un rite funéraire personnel, Marc Moret se recueille chaque soir devant ses sculptures, s’accroupit comme s’il s’agenouillait, établissant une relation symbolique avec ses proches disparus tout en fixant le passage irrémédiable du temps. Supports de méditation et de prière, à l’instar des oeuvres de piété, elles lui ouvrent un accès à l’au-delà et à l’invisible.

Toutefois, si un principe généalogique relie à plus d’un titre les différentes créations, Moret prend ses distances et se désolidarise des pratiques religieuses collectives. A la splendeur et à l’éclat des décors d’églises, au raffinement des oeuvres sacrées, il répond par antithèse avec une création obscure et adverse, radicalement personnelle et d’usage strictement privé. Son oeuvre est un acte de résistance : « Je vais contre quelque chose », affirme-t-il. Sa démarche comporte une part offensive dans sa phase initiale, où l’homme se livre à une mise à mal systématique et violente. Il éprouve un besoin irrépressible de briser, casser, brûler les matériaux récupérés pour ses productions (os d’animaux, pièces métalliques, phalots, bouteilles de verre etc.). De nombreux objets sont réduits en pièces et altérés dans l’idée de produire des éléments pointus, tranchants, contondants, avant d’être malmenés une seconde fois, et d’être enfouis dans une masse épaisse de colle de lapin fabriquée par ses soins.

Marc Moret opère clandestinement et personne n’entre dans son atelier de fortune, hormis Michel Gremaud, un jeune homme accueilli dans la famille, avec qui des liens fraternels se sont tissés. Celui-ci, complice et allié, manifeste clairement son intérêt et son admiration, confortant l’auteur dans son entreprise singulière. Handicapé mental, socialement déclassé et marginal, il représente une figure d’altérité et d’ouverture et contribue assurément à la libération de pulsions obscures et enfouies, latentes chez le sculpteur.

Le créateur gagne de nouveaux territoires, lointains et insoupçonnés, qui l’entraînent dans une dérive féconde. Il prend conscience de ce que Jean Dubuffet appelle « le plan de l’incohérent [et] la profusion de fruits qu’il peut apporter, des voies qu’il ouvre, des lumières qu’il allume ». C’est ainsi que des architectures singulières s’érigent, d’étranges citadelles s’élèvent, créations visionnaires chargées de protestation, d’autant plus intense qu’elle est muette. L’auteur d’Art Brut oeuvre à circuit fermé, créant par lui-même, en autodidacte, et pour lui-même, se faisant le destinataire de son univers. Produire des travaux délibérément « anti-esthétiques » constitue l’une de ses intentions primordiales. L’affranchissement des règles et des codes, leur mise en désordre et leur transgression, s’imposent comme une résolution. Iconoclaste à plus d’un titre, le mouvement est engagé. Stimulé par une exaltation mentale, Marc Moret développe un système d’expression particulier, invente un nouveau cosmos et donne forme à une production artistique personnelle. Il conçoit en quelques années seulement une vingtaine de collages, conférant une unité à son ensemble et atteignant une forte puissance d’expression.

Dans ses sculptures, Moret affronte son propre chaos et bataille avec ses tourments intérieurs, ses contradictions et ses culpabilités, ses aspirations et sa servitude, la force coercitive qu’il a ressentie. Il édifie des forteresses contre l’angoisse. Progressivement, une adhésion s’établit entre le créateur et ses oeuvres, celles-ci faisant désormais partie intégrante de son être intime : « ces collages, c’est moi », confiera-t-il. Marc Moret les envisage aussi comme le prolongement de sa personne, au-delà de sa disparition : « J’ai peur de la mort, j’ai terriblement peur de voir arriver la mort. Ça fait peur de devoir partir et peut-être je me dis qu’ils [ses collages] survivront à moi ». Il les conçoit également comme des memento mori, exprimant le caractère éphémère et la vanité de la vie terrestre, sa disparition inéluctable, incitant à une éthique de l’ascèse et du détachement – attitude qu’il adopte dans ses dernières années, à la manière d’un sage ou d’un moine, s’assignant à « désapprendre à vivre ».

Il serait toutefois réducteur de lire la production de Marc Moret comme le reflet de ses douleurs et de ses afflictions personnelles, tant sa recherche, de plus grande ampleur, touche à la condition humaine.

Devant ces collages, le spectateur est mis à l’épreuve. Ce face-à-face provoque une réaction forte et immédiate : d’emblée notre impression est physique, intrinsèquement liée à notre corps. Les sculptures sont d’une telle force expressive qu’elles n’interpellent pas uniquement le regard mais imposent une participation sensorielle plus vaste et d’un autre ordre. Que la réaction soit celle de l’attraction ou de la fascination, de l’effroi, voire de répulsion – des affects ambivalents –, elle demeure intense et semble nous dépasser. Nous incitant à l’introspection, ces compositions nous mettent en relation avec nos sensations et nos pensées les plus intimes et les plus profondes, souvent enfouies et refoulées. Le dégoût physique serait-il lié à l’angoisse métaphysique ? Ces objets nous confrontent à l’inexplicable et à l’indicible et nous relient aux grandes interrogations existentielles et philosophiques, auxquelles nous sommes tous confrontés, qui dépassent les mots. L’innommable est sous nos yeux.

Extrait du texte de Lucienne Peiry dans la publication qui accompagne l’exposition.

Exposition : « Marc Moret, Des forteresses contre l’angoisse »

Au Musée gruérien, à Bulle, du 13.10.2024 au 02.02.2025

Commissariat: Lucienne Peiry

Scénographie: Sarah Nedir

Visites commentées par Lucienne Peiry (sans inscription):

Dimanche 3 novembre, 15:30

Samedi 9 novembre, 20:00 (Nuit des Musées)

Dimanche 1er décembre, 15:30

Table ronde avec Caroline Schuster Cordone, Christophe Mauron et Lucienne Peiry (sans inscription):

Mercredi 11 décembre, 19:00

Carton de l’exposition

Plus d’infos